|

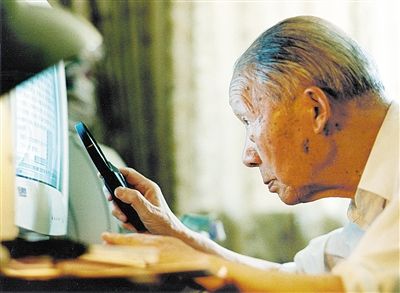

張光鬥在放大鏡的幫助下,使用電腦工作。新華社發

本報記者 李大慶

他的一生都與水利工程相伴,攔河築壩,調水發電。即使晚年行動不便,他也要每天看一看家中牆上掛著的長江三峽、隔河岩、密雲水庫、葛洲壩等工程的照片。2013年6月21日13時42分,這位101歲的老人告別了他的水利人生,撇下了他曾參與的一個個水利工程,駕鶴西行。

他就是我國水利水電事業的開拓者之一、兩院院士、清華大學教授張光鬥。

張光鬥出生在江蘇省常熟縣一個貧寒家庭,全家靠父親的微薄薪金維持溫飽。

張光鬥說:“我的童年夢想,就是看到中國強大起來,不再受人欺負。選擇水利專業,是認為它可以為民造福。”1934年秋,張光鬥考取了清華大學水利專業留美公費生;兩年後,他獲得了美國加利福尼亞大學土木係碩士學位;又過了一年,他獲得哈佛大學工程力學碩士學位,並得到了攻讀博士學位的全額獎學金。正在這時,在大洋彼岸的中國,抗日戰爭爆發了。張光鬥婉拒了美國導師的再三挽留,毅然回到了祖國。他要用自己的知識為中華民族的抗日貢獻一份力量。

從和平安寧的美國,回到烽火連天的中國,這雖然不是張光鬥人生的第一次抉擇,卻是他愛國精神的第一次光榮綻放。他偕夫人從上海曆盡艱辛,輾轉到達大後方重慶,參加資源委員會,在重慶長壽開發龍溪河水電站。

1945年春,張光鬥正二度留美,突然接到錢昌照的來信:“中美兩國協議合作修建三峽工程,命你陪同美國工程師柯登回國工作。”他拿著信急得團團轉:“這萬萬不行,現在還不能建。”他三次上書資源委員會,說明三峽工程巨大,美國貸款不落實,目前即使建成,也沒什麼用處,而且工程由美國掌握,有損國權。他主張先建設一批中型水電站,三峽工程乃千秋之筆,來日方長。然而,三峽工程的先期工作還是開始了,所幸由於國民黨急於內戰而於1947年被迫停止。

幹水利的人都想上工程,不僅僅是自己有飯吃了,更重要的是有了一個施展個人才華的舞台。但張光鬥卻以己之力,角力當局,攔阻工程上馬,不損國權。

1948年,國共兩黨決戰。張光鬥在台灣的同學和友人紛紛來電,催促他去台灣工作,但均被他婉辭。張光鬥已認識到自己的事業在大陸,堅持留在南京,並力勸工程技術人員一起留待解放。

當時,資源委員會來電,要求張光鬥把技術檔案和資料圖紙裝箱轉運台灣,張光鬥在中共地下黨協助下,將這批技術檔案和資料巧妙地保存了下來,便於新中國成立後能夠很快地開展工作。

新中國成立後的1958年,周恩來總理把規劃設計密雲水庫的重任交給了清華大學水利係,而承擔這一任務的就是張光鬥和他的學生。張光鬥認真設計了這個華北地區庫容量最大的水庫,實現了一年攔洪、兩年建成的世界罕見紀錄。周總理稱讚它是“放在首都人民頭上的一盆清水”。

自上世紀50年代以來,張光鬥曾先後為官廳、三門峽、荊江分洪、新安江、丹江口、葛洲壩、二灘、小浪底、龍灘、三峽等數十座大中型水利水電工程提供技術谘詢,對工程樞紐布置、結構設計等提出了許多建設性意見,為中國水利水電事業的發展作出了重要貢獻。他曾對一位友人說:“我願把自己全部的本事使出來,讓祖國用得上。”

長江三峽水利樞紐是治理和開發長江的關鍵性骨幹工程。張光鬥對三峽工程情有獨鍾,他是60多年來三峽工程規劃、設計、研究、論證、爭論,直至開工建設的全過程的見證人和主要技術把關者,為此傾注了滿腔熱情和艱辛的努力。

三峽工程開工時,他已是80多歲的高齡,但每年必來工地,每至工地必到施工現場。考慮到他年事已高,大家總是力圖勸阻他到一些高空和可能發生危險的地點。但這些勸阻總是無效。他的一句口頭禪是:“工人能去,我為什麼不能去?”2002年4月,90歲的張光鬥第21次來到正在興建的三峽大壩。這一次,他依然蹬上了近60米高的大壩導流底孔檢查。

張光鬥創建了我國水工結構和水電工程學科,開設了水工結構專業課,編寫了國內第一本《水工結構》中文教材;他還建立了國內最早的水工結構實驗室,培養了我國首批水工結構專業研究生。他於1996年獲得何梁何利科技進步獎,2001年獲得中國水利學會功勳獎,2002年獲得中國工程科技領域最高獎——光華工程成就獎。

終生愛國,矢誌不渝。這就是張光鬥留給國人最寶貴的精神財富。

|